九州にいたころ、インシュリンの自己注射をしていた糖尿病の患者さんがいました。善良ですが、大量飲酒者でアルコール依存症の人です。九州ではそういう人をポタトール(potator)と呼んでいました。北海道ではあまり聞いたことがありません。ポタトールはドイツ語だと思っていましたが、ラテン語 らしいです。彼はお酒で肝臓も膵臓もボロボロという感じでした。特に膵臓は膵石を伴い萎縮していました。飲酒によって慢性膵炎となり、インスリンが膵臓で充分作れなくなり糖尿病になったと思われました。

入退院を繰り返していましたが、ある時一念発起してお酒をやめました。彼の家はキリスト教で、教会の断酒会に入り、その後そのリーダーになりました。各地を回って指導したり、講演したりしていました。断酒会のリーダーとして外国にも行ったりするようになり、ローマ法王にも会ったとかで、生き生きとしていました。断酒して数年たち、もうこれで大丈夫だろうと思っていました。

ある日、暗い顔をして外来を受診しました。また飲酒するようになったというのです。とても暑い日に墓参りに行って、大量に汗をかき喉がからからに乾いていました。ちょうどその時、墓にお供え物としてカップ入りのお酒が置いてあり、つい飲んでしまったというのです。いったん飲んだら、飲酒が止まらなくなったそうです。恥ずかしくて断酒会にも顔を出せなくなり悩んでいました。たった1回の失敗で自分を責め過ぎないようになどと話したのですが、根がまじめなだけにつらいようでした。

その後、彼は意識障害のため救急車で運ばれてきました。低血糖でした。当時はペン型の注射器はなく、バイアルから注射器で吸って打っていましたから間違えたりして大量に打つこともありえました。

命に別状はなかったのですが、意識は回復しませんでした。寝たきりになった彼を見るたび、あの時、もっと親身になって話していればなどと後悔していました。

「推し」とは-深い愛着があり他の方にもお勧めしたいと思う人物や物を指す表現とされている。現代用語として定着し、いまでは「○○推し」「推し○○」など何にでもつけれる汎用性の高いパワーワードとなっているが、社会問題ともなっている過度な推し活には不安感を覚えることもある。

それでも、「推し」が日々の生活を彩り、もたらされるハッピーな効果がいかに大きいかは想像に難くない。最近では、生活にハリや刺激を与えるという観点から、認知症やフレイルの予防などにもつなげていく自治体の取り組みもあるほどだ。

私はあまりものごとへの執着がないので「○○好き」はあっても「推し」はないと思っていたが、ひょんなことから先日、私にもれっきとした「推し」がいたことが判明したのである。

彼女との出会いは数年前、コロナ禍で外出制限があった頃だった。自宅で過ごす時間が増えストレスも溜まりやすくなっていたので、当時流行し始めていた自宅エクササイズをやろうと一念発起して宅トレクリエイター竹脇まりな氏のYouTube動画を見ながら宅トレを開始。これまでダイエット目的で何度かエクササイズを試みたことはあってもほぼ三日坊主で、健康グッズも買いあさってはすぐに飽きて放置している状態。毎年健康診断の問診票に「1ヶ月以内に運動をはじめようと思っている」をチェックし続ける、いわゆるやるやる詐欺状態の私。どうせ3日でやめるだろう...と(自分を含め)家族のだれもが思っていた-

それがなんと! 1年以上も続いた奇跡!!

彼女の動画は映え要素に重きを置かず等身大で飾り気がない。そして常に明るく前向きで、くったくのない笑顔を向けてくれる。今の自分のまま、好きなやり方でできることだけでもいい、一緒に頑張ろう!とテロップで励まされ、お手本と同じ動きにはこだわらず、上手にできなくてもかっこわるくても自分がやれる・やりたい動きを全力でやる。ここキツーいっ!!というところでタイミングよくテロップが入る(『ギャー』『きつー』『昇天★』『きついけど楽ちい~』など(笑))。一緒にもだえながらもあっという間に時が流れていくのである。いつしか私はダイエットや健康のために運動を続けるということを抜きにして、ただ彼女と画面を通してコミュニケーションをとるために1年間エクササイズを続けていた。トレーニング系YouTube動画は数多く配信されているので、他にも試してみても不思議と続かなくて、彼女だけが(運動時の)私の気分を上げてくれる特別な存在で、まぎれもない「推し」だったのだ。そして、何と言うことでしょう!楽しく推しと運動をして、腸活レシピをいるうちに、7kgほど痩せて体も軽くなっていた。あぁすばらしきかな、推し活!

そしてウィズコロナからアフターコロナへと変遷する中で、私の体調(体型)も変化していった...肘の手術をしたり、四十肩をこじらせたり、ヘルニアでの腰痛などで苦しみ、リハビリに通うこと1年以上。トレーニングはなかなかできず気分はみるみる落ち込み、逆に体重とストレスはみるみる増えていった。先日1年ぶりに受けた健康診断では「腹囲がちょっと...去年とだいぶ変わっていて。はかり間違えかもしれないのでもう一度はかりますか?」と言われ、うなだれながら小さく「いいえ...はかり間違えではないと思います」と応えた自分の脳裏には久しぶりに彼女の笑顔が浮かんでいた。

そうだ!また推し活を始めよう。

卒業して北大整形外科に入局しました。

当時は、臨床研修もなくそのままストレートに整形外科の研修がはじまった。

大学病院では、下肢班、股関節班、脊柱班、上司班の研修を行いました。

その後は比較的大きな病院で研修を行いました。卒後5年時に下肢班に属しました。

それなりの技術を習得し、比較的大きな市中病院に勤めることになりました。。

各班(脊椎・上司・下肢)とそろっており、専門分野の手術を担当していました。

2003年4月、当時、社会保険総合病に赴任しました。研修医も含め、5人の体制でした。

このころから、公的病院の人手不足が気になるようになってきました。

2年が過ぎた頃から人数が減少し、研修医との二人体制となり、最後は一人になりました。一人でできる手術だけとなり、院長からも売り上げの減少を言われるようなっていました。

大学からの意向もあり、2014年4月に苫小牧市立病院に移動しました。ここも二人体制で、週2日の研修医の応援、外来派遣などでしのいでいました。病気のため上司が辞め、一人になりました。札幌から近場の苫小牧も科によっては人手不足になっています。

今回は、家庭の事情もあり、2021年4月に当院に入職しました。高齢化の波は逆らえませんが、専門性をもって働いています。

追伸

年20回程度ゴルフを行っています。60歳を過ぎて、飛ばなくはなりましたが、その分曲がりも小さくなり、スコアもまとまってきました。

リレーエッセイの順番は、年のはじめころに1年分が発表になります。先日ローテーション表が配られ、「今年の私の順番は〜」と、表を見たところ、なんと3番目!すぐではないですか!これでは取材に行く時間がございません!

ということで、少し前の話ですが、たまたま目撃した自然現象について書かせていただきます。

2024年1月中旬のある朝のことでした。ふと太陽の方を見ますと、太陽の上の方に柱のようなものが見えるではありませんか。

「これは、もしかしてサンピラー!? サンピラーって、すごく寒いところでみられるものなのでは?札幌でも見られるの?」と思い、後日ネット検索してみました。

「ウェザーニュース」から引用しますと、「サンピラーは日の出や日の入りの時、太陽から垂直に炎のような光芒が見られる現象です。光の柱のように見えることから、『太陽柱』とも呼ばれます。空気中に浮かぶ六角形の板状の氷の結晶に太陽の光が反射することで見られますが、氷の結晶の向きが揃っている事が条件となります。そのため、空気がよく冷えていて、上空の風が弱い時に空気中の氷の結晶が豊富で向きも揃いやすく、サンピラーが見られることがあります」とのことです。

私は旭川市の出身ですが、サンピラーといえば名寄、というイメージでした。サンピラーパーク、とか、温泉とか、昔は、サンピラーラーメン、なんていうのもあったような気がします。今回調べたところ、北海道各地でサンピラー目撃の報告があるようですね。この日の札幌はマイナス7度くらいでしたが、もっと寒いところでないと見られないと思っていましたので、ちょっと感激でした。神秘的というか、なんだか神々しい感じがしました。

将棋に関心のある読者はどれ位の割合であろうか?

今、将棋が注目を浴びている。タイトルの全てを獲得して八冠を達成した藤井聡太の活躍が将棋を知らない人にも驚きと感動を与えている。藤井聡太の将棋は面白い。プロの棋士でもAI(コンピューター)と対戦すればかなわないが、トッププロでも驚くAIに近い手を指すことがあり神の手とも表現されることが多い。1988年18歳で名人経験者4人を破り、NHK杯で優勝した羽生善治九段の登場と似たワクワク感がある。1996年25歳で羽生は七冠を達成するが藤井はまだ22歳である。今後の活躍に期待するとともに私は将棋アプリで藤井の棋戦を中心にリアルタイムで楽しんでいきたい。言い過ぎかもしれないが、野球界の大谷翔平と同様に同時代を生きていることに幸せを感じる。

レベルは違えども私はというと小学生で将棋を覚え、年上のいとこと将棋に熱中した楽しい時期を記憶している。勝ち負けに目先がいき、定跡を覚えるのが苦手では強くなるはずがない。それでも詰め将棋は得意な方で劣勢を挽回して勝利した時の喜びはひとしおである。かといって、将棋の大会に参加したことはなく、インターネットでお酒を飲みながらレーティング上位者と対戦しては負けることが多くなかなかレーティングも上がらなかった。縁があって、40代の時に北海道新聞の夕刊に連載されたプロ棋士との駒落ち戦に参加する機会に恵まれた。深浦康市九段との飛車角2枚落ちの手合いであった。当時苦手な駒落ち定跡もそれなりに勉強して実践に望んだのだがいいところなく完敗してしまった。現在は自宅のパソコンで将棋ソフト"激指"で仮想女流棋士と飛車落ち将棋を楽しんでいるがほとんど負けることが多い。

PS いまだに海水魚飼育は続けています。現在は、トロロ藻というものが繁殖し撃退に手こずっています。

人生にはある日突然目の前の曇りが晴れて遠くを見通せるようになったような気がする時がある。"進化の技法"という本はそのような気持ちにさせる一冊である。

生物は変化する。その変化が生存に好都合であれば進化したと認識する。このような生物の変化は遺伝子におけるDNAの変異による。この本によればDNAの変異は何かを目的におきるものではなくて、ただやみくもに変異を行っているように見えるという。その結果生物に新たな構造の変化が起きたとしても当初は役に立たない変化かもしれないと。たとえば魚の浮袋がのちに酸素を取り込んで陸上生活を可能にしたり、魚の鰭が陸上に上がる前に手足に変化して陸上生活を可能にしたり、目的を持った構造の変化以前におきた構造の変化から目的の機能の変化を取り出したこれらの例などは進化と呼ばれるにふさわしいかもしれない。このような構造の変化はDNAの変異によるが、想像も難しいが数万個のDNAが一度に変異することがあった。昆虫が変態するようになった時や、哺乳類が卵生から胎生に変わった時などは、数万個のDNAが一度に変異を行って新たな構造を獲得したということである。46億年の生物の歴史の中で起きた、たった1回の信じられないような出来事である。

さてそのような生物の進化の歴史の中で人間が生まれたのも壮大な遺伝子の変異の産物であることは言うまでもない。人類がチンパンジー類と別れたのが700万年ほど前と考えられており、この時に始まった人類としての変化が直立二足歩行と犬歯の縮小と言われている。犬歯の縮小は食性の変化と考えられているが、直立二足歩行は諸説が並立しており、定説はまだ確定していない。"進化の技法"に準ずれば何の目的もなく直立二足歩行が生じた可能性は"有り"ということになるが、その構造的変化はどのようなものであろうか。DNAの変異が何個関わっていたかは分からないとしても、見た目が変わったところは脚が長くなったところであろう。直立二足歩行は脚が長くなったための機能の変化とも言える。ゴリラもチンパンジーも四足歩行を遂行するために腕の方が長い。人類は脚が長くなって四足歩行が出来なくなったためやむを得ず二足歩行に移行して、さらにしっぽのない人間がバランスをとるために直立したと考えられる。

直立二足歩行が人類の生存に有利であったのは言うまでもないことで、それはその後の歴史が証明している。自由になった手を使っての防御には最初はおそらく動物の骨や木の棒などが上手に使われたであろうし、固定した住処に骨髄などの栄養の入った骨などを運んだりしたであろう。偶然に脚が長くなったために直立二足歩行をせざるを得なくなった人類のその後の歴史を見ると、偶然に脚の長くなった事が直立二足歩行を選択させたとの話は妙に納得できる説とも考えられるがどうであろうか。

(参考文献)

「進化の技法」(みすず書房)ニール・シュービン著、黒川耕大訳。

「絶滅の人類史」(NHK出版書房)更科 功著。

六月某日、ひょんな理由から徳洲会の東京本部に行くことになった。徳洲会に入職して二十数年になるが、東京本部に行くのは初めてで、どこにあるのかも知らなかったが、調べてみると東京の超ど真ん中、最寄り駅が都営地下鉄・九段下駅で、武道館にもほど近いことがわかった。武道館といえば、自分の中では爆風スランプの『大きな玉ねぎの下で』のイメージが非常に強く、一度訪れてみたいと思っていたので、最近流行りのアニメの聖地めぐりではないが、武道館に寄り道してから東京本部に行くことにした。

ここで、ご存知ない方のために少し解説すると、『大きな玉ねぎの下で』は爆風スランプの80年代のヒット曲で、ペンフレンドと武道館で初めて会う約束をするも、いくら待っても彼女は現れない、といったちょっと切ない内容のラブソング。タイトルの『玉ねぎ』は、武道館の屋根の上についている擬宝珠(ぎぼうし)が玉ねぎの形に似ていることに由来する。

当日は、まず、地下鉄九段下駅出口の案内版に従って武道館方面に向かって歩き始める。さっそく歌詞『九段下の駅を降りて坂道を〜♪』に出てくる『坂道』に遭遇。結構急だなぁと思いながら進んでいくと、『千鳥ヶ淵』が見えてきて、本日のメインである武道館の『玉ねぎ』も見えるポイントに到着。歌のサビで有名なフレーズでもある『千鳥ヶ淵、月の水面振り向けば〜♪』『澄んだ空に光る玉ねぎ〜♪』を頭の中で何度もリフレイン。昼だったので月は出てないし、実際の天気は曇りだったが、昔からのちょっとした夢が叶ったようで、最高の気分。ここで写真を、とも思ったが武道館までもう少し距離があったし、人通りも多かったので後回しにした。さらに道なりに進むと、武道館に近づくにつれ、夜のイベント(多分アニメCVのライブ)に参加する人が思い思いの格好で少しずつ集まりだしていて、グッズ販売のテントが並び、会場整理のスタッフが準備していたりと、お祭り前のとてもいい雰囲気。

いよいよ武道館の正面玄関前に到着し、いざスマホを構えると・・・、「ガーン!まじか。玉ねぎ見えねーじゃん!近すぎて!!」さっきのポイントに戻るにはもう時間がないので、そもそもの目的地である東京本部へ。本部での用事が済んだ後は、こういう時に限って帰りは大雨で、千歳行きの飛行機の時間も迫っていたので、結局お目当ての『玉ねぎ』の写真は撮れず。非常に残念、無念。

また次回、東京本部に行くことがあれば・・・・・・。

でも多分それはないな。

参考)

『大きな玉ねぎの下で』を知っている人も知らない人も。令和バージョン。気になった人は是非。

暑い日々が続き、熱中症のリスクもあるので、家の中ですごすことが多くなってきていることと思います。ただ運動不足は、肥満や高脂血症、糖尿病、認知症にも良くないですね。

個人的には以前から、夜の9時ころスタートする、家の周りの夜散歩を続けています。さすがにこの時間になると人通りは少なく、8月に入っても涼しいので、散歩にはもってこい、です。

実は、地震でブラックアウトになった時や、コロナの流行時、大雪の冬も、大雨や吹雪以外の夜はなるべく、夜散歩をするようにしています。

夜空の月や星も、綺麗です。習い始めた社交ダンスのステップも、人通りのないことを確認し、怪しまれない様に注意しながら、練習しています。(既にご近所の人から怪しまれているかも・・・)

ということで、夜の散歩はオススメです。ただ、怪しまれない様に、そして車や自転車にひかれない様に、注意もおこたりなく!!

アボガドロ定数というものをご存じでしょうか?

自分自身高校の化学か物理の時に教わったような記憶があるだけで、中身はうろ覚えで...

そこで、今はやりの対話型AI(ChatGPT)を相手にして、チョット妄想思考実験をしてみました。

質問;アボガドロ定数とは何か、100字以内で説明してください?

AI回答; アボガドロ定数は、化学や物理学において使用される定数であり、1モルの物質中に含まれる粒子の数を表します。具体的には、1モルの物質には約6.02ⅹ10^23個の粒子が含まれることを示しています。この定数は、分子や原子などの微小な粒子を数える際に使用され、反応式や化学量論計算などにおいて重要な役割を果たします。

フムフム、10^23は1の後にゼロが23個並ぶということですね。

質問;体重60Kg の人体の代表的な構成元素上位4つを20字以内で説明すると?

AI回答;C, H, O, N (炭素、水素、酸素、窒素)

質問;人体を構成する4大元素は?どの程度の比率か?それを重量に換算しモル数で記述して100字以内で説明してほしい.

AI回答;人体を構成する4大元素は炭素(C)、水素(H)、酸素(O)、窒素(N)です。これらの元素の割合は以下の通りです:炭素約18.5%、水素約9.5%、酸素約65%、窒素約3.2%です。体重60 kgの場合、炭素の重量は約11 kg(約545 モル)、水素の重量は約5.7 kg(約5,700 モル)、酸素の重量は約39 kg(約2,450 モル)、窒素の重量は約1.9 kg(約134 モル)です。これらの元素は生体分子の構成要素として重要な役割を果たしています。

ナルホド.ということは合計すると545+5700+2450+134=8829(モル)ということですね。

8829x6.022ⅹ10^23≒5.32x10^27(個)位の元素でできていることになりますね。

ではちょっと質問の向きを変えて

質問;地球を球体と仮定して、半径を計算し、上空20000メートルまでの大気の容積をリットルで表記するとどうなる?

AI回答;地球の半径は約6,371キロメートル(6,371,000メートル)です。上空20,000メートルまでの大気の容積を計算するために、以下の手順を使用します。

地球の半径(r)+ 上空の高さ(h)= 球体の半径(R)

R = r + h

<略>

大気の容積 = (4/3)π(6,391,000メートル)^3 - (4/3)π(6,371,000メートル)^3

1立方メートル = 1000リットル

したがって、上空20,000メートルまでの大気の容積は約1.0837 × 10^18 リットルです。

あと一息、でも本当か?怪しい.確実に間違っています。

手計算だと1.02x10^22程度になるのだが...

ここは人力手計算結果を採用しましょう。

質問;1.02x10^22 リットル中に5.32x10^27個の粒子が均等に存在すると仮定すると、1リットル当たりの粒子数はどれくらいになるか?

AI回答;1.02x10^22リットル中に5.32x10^27個の粒子が均等に存在すると仮定すると、1 リットル当たりの粒子数は約5.22x10^5個となります。

約52万個という途中結果が出ました。

これが最後だ。

質問;体重60Kgの成人の安静時の一回換気量はどの程度か?

AI回答;一般的な成人の安静時の一回換気量は、約500 mLから800 mLの範囲で推定されています。

ChatGPTとの対話は以上でお終いにします。

ということで、体重60Kgの人が火葬されて完全燃焼された場合、上空2万メートルまで均等に元素が拡散したと仮定すると、人が1回呼吸(500ml)するたびに誰かの体を構成していた元素を25万個くらいは吸い込んでいる計算になりました。

だからどうした?とか仮定や前提が無茶苦茶だと言われると困ってしまいますが、対話型AIを使った、なんちゃって妄想思考実験してみたらこんな風になりましたという報告でした。

対話型AIの感想は、文章は不自然感はないが、論理的な中身は「結構いい加減」。

同じ質問をしても毎回回答が異なる。

文章や情報といったファジーなものであれば良いのかもしれませんが、数式・計算等論理的な展開や中身に関しては、余り当てにしない方が良さそうという印象でした。

注;一番肝心な信頼性の検証はしていません。そこかしこに間違い(フェイク)が書かれているかもしれません。興味のある方はご自分で検証をしてみてください。

私の趣味は、ゴルフ・将棋・サッカー観戦・海水魚飼育であるが、今回は最近の趣味である海水魚飼育の話をしたい。

20数年前にも淡水魚のディスカス・グッピーなどを60cm水槽で飼育していた。引っ越しなどもあり、しばらくやめていた。昨年より海水魚飼育を始めた。過去の60cm水槽を洗って再利用して、底砂を敷き、ライブロック(生きた岩 死んだサンゴに様々な生物が付着し繁殖した状態のもの、水質維持に貢献する)を購入し、水槽内で組み立てて配置した。

海水の素から海水を生成し、ポンプ・外部式フィルター・ヒーター・LED照明灯などを設置した。1か月位で水質が安定するのを確認して、海水魚とサンゴを導入した。2003年公開のファインディングニモを子供と一緒に映画館で見た記憶がよみがえり、カクレクマノミとイソギンチャクを飼育してみたかった。クマノミには種類が10種類位あり、相性のいいイソギンチャクも何種類かあるようだ。

ただ、イソギンチャクはよく移動するので飼育が難しく、最初の数日で⭐︎にしてしまい(死なせること)結局イソギンチャクの飼育は断念した。

現在はヒレナガハギ1、カクレクマノミ2、ハタタテハゼ1、シッタカ貝1とサンゴはカワラフサトサカ、マメスナギンチャク、ウミキノコ、スターポリプ、ツツミウタ、パールコーラルなどサンゴが中心の水槽となっている。

週に1回の水槽10Lの水換えは大変だが、最近は要領を得て時間が短縮している。夕食後の白ワインをのみながらながめるアクエリアムは本当にくつろげる。

ここ数年、アメリカ腎臓学会での臨床研究発表を軸に据えて1年を過ごしてきました。この学会は、腎臓疾患に関する最新の研究や知見を共有する場であり、腎臓内科にとって非常に重要な存在です。この年になると、宿題も試験もないため、負荷をかける意味ではちょうど良い課題と言えます。

運が良いことに、このところは連続して採択されていますが、これは病院が研究に対して理解を示し、手厚くサポートしてくれるおかげです。研究には時間とエネルギーが必要ですが、このサポートがあるからこそ、やれているのだと思います。今年も冬から春にかけてアイデアを練り上げ、データ収集を行い、結果をまとめ、その抄録を5月に提出しました。8月になり採択されたことが通知されれば、11月に発表します。本当はそれを論文化するところまで行かなければならないのですが、今のところはnegativeな結果が多くむずかしい、というのが残念なところです。

また、積極的な参加によって、現状の医療上の課題が自分の中に明確に浮かび上がってくることを実感することができます。さらに、論文化される前の最新の知見に触れることで、新たな視点を得ることも可能です。私にとっては、まさに筋トレのような存在であり、すぐには目に見える成果が現れないかもしれませんが、謙虚に取り組み続けることで将来的には役に立つだろうと思っています。

リレーエッセイの順番が回ってきた。

何を書こうか?最近何かあったかな?

そういえば先日、人生で初めての人間ドックを経験。

今まで病院職員としての健康診断はきちんと受けていたものの人間ドックは初めて。

今回は腹部エコー、胃カメラ、大腸カメラも受ける。

胃カメラは医師になってまだ1-2ヶ月の頃に、同学年の研修医にやってもらった以来である。当時の指導医より、医師として患者さんに(少し辛い)胃カメラを行うのであれば、その前に自分でその辛さを知る必要があるとの理由であった。

久々の胃カメラ、さほど辛くなく無事終わった。

その後、下剤を服用しいよいよ大腸カメラ。しかしカメラが奥まで進んで行かず腹痛を伴う。内視鏡医も苦労している。なんとか工夫をしてもらい奥まで検査することができた。

すんなりと奥まで入る患者さんもいれば、自分のようになかなか奥まで入るのが大変な人がいることが改めてわかった。

結果、どの検査も大きな問題はなく安堵した。

以前のこのリレーエッセイで書いたのだが私はクラフトビールを好んでのんでいる。

コロナも収束しつつあり、人間ドックもクリアしたので、健康を害しない程度にビールを飲み歩きたい。

2022年4月に入職し、今回初めてリレーエッセイを担当します、放射線科の藤本です。宜しくお願い致します。放射線科医って何者?という方には、近年ドラマ化、映画化でも話題となった「ラジエーションハウス」というマンガをお勧めします。是非ご覧ください。

さて、医者の不養生とお叱りを受けてしまいそうですが、私はかなりのラーメン好きでして、札幌に引っ越してきてからというもの、隙あらばラーメンを食べに出かけています。今はとりあえず病院や自宅から行きやすい、地下鉄東西線沿いのお店を中心に食べ歩いているところです。以下、有名店ばかりですがお気に入りを紹介させていただきます。

カリフォルニア(菊水)

煮干しラーメンの有名店。札幌に引っ越す前から、札幌に来る機会があると必ず寄っていました。透き通ったコクあるスープと香ばしい煮干しの香りがたまりません。「塩煮干しそば」がこの店で一番と思うのですが、最近レギュラー化した「ネオクラシック中華そば(写真)」もお勧めです。不定期に提供される限定ラーメンや、夏期限定の冷やし煮干しそばもおいしいです。

ハナウタ(南郷7丁目)

スパイシーな薬膳ラーメンの店です。「麻辣香湯(写真)」は絶品。初めて食べたときは久しぶりに食べ物で感動しました。上に載っているスパイシーなチキンやナッツがコクのあるスープ・低加水ストレート麺とマッチしとてもおいしいです。塩分・脂分を気にしつつも残ったスープにご飯を入れて全部平らげてしまう勢いです。また、同じ場所でZYOZA DAYというテイクアウト専門店もやっているので、外食出来ないけどどうしても食べたいときにありがたいです。

麺処 玖(きゅう)(南郷7丁目)

味噌ラーメン推しの店。某テレビ番組に出たのがブレイクのきっかけになったそう。煮干し辛味噌(写真)をいただいたのですが、太麺ととろみのあるこってりスープがやみつきになりそうな中毒性の高い一杯でした。ラーメンライスが進んでしまい、美味しすぎて体に悪いやつです。お願いすると炒めもやしを無料サービスしてくれるシステムがとてもうれしいですが、店主が腱鞘炎にならないか勝手に心配してしまいます。

麓郷舎(南郷18丁目)

いわゆる二郎系(山盛り系とでもいいましょうか)ラーメンのお店。麺も野菜も、普通盛りでも他のラーメン屋さんの大盛り以上あります。他のラーメン屋さんで普通盛りを食べる方は、半麺の注文で十分なくらいです。野菜マシをお願いすると、さらにもやしがモリモリになりますがお残しは厳禁です。私は体のことも考え、半麺+野菜マシにすることも多いです。チャーシューはこってりなバラか肉々しいロースを指定できますが、自主的に言わないと店主お任せになります。山盛りの見た目とは違ってクドくない優しいスープに癒やされます。ギトギトの塩っぱいラーメンと思って行くと違う感じです。塩、味噌、醤油、どれもおいしいです。

まだまだ紹介したい店はたくさんありますが、すでに指定された文字数の倍を超えてしまっており、今回はこれにて失礼します。

放射線科の窪田和加子です。

1歳と3歳の子供を抱えながら周りのサポートを受け、なんとか~なんとか~お仕事を続けさせて頂いています。保育園の準備など諸々終わり、やっと深夜にホッとしたところです。

私のリフレッシュは世界中の美しい景色を見て、いつか行きたいなぁ~なんて考える事です。

行きたい場所をちょっと紹介します!

①Ruyi Bridge(如意橋) China

浙江省台州市仙居県神仙居風景名勝区に位置しています。

この橋の設計者は2008年の北京オリンピックで話題となった「鳥の巣スタジアム」を設計したHe Yunchang氏によるものです。ピンク色のお花が咲く季節に是非行ってみたいなぁ。

②The Wave USA

数年前に高校の同級生がThe Waveに行き、この景色なにっ!と衝撃を受けました。The Waveは、ユタ州とアリゾナ州にまたがるVermilion Cliffs National Monument(バーミリオンクリフ国定公園)の中の、Coyote Buttes North(コヨーテビュート・ノース)というエリアに位置しています。自然保護地区のため、当選した1日64人のみ行くことができるそうです。レンタカーで近くまで行き、往復10キロ歩くそうです。元気なうちにいきたいなぁ。

記載途中に1歳はおっぱい欲しくて泣く、3歳はオネショしても就寝中。3歳全身着替え完了、汚れたシーツなど取ると1歳が起きた(´д`)、負のスパイラル。時計は深夜3時、色々な意味でグッバイ~。

いまや世の中には「○○活」という言葉は数え切れないくらい生み出され、何でもかんでも「活」をつければいいってもんじゃない...と思う気持ちにもなるほどですが。

みなさんはここ数年流行っている(?)「涙活」という言葉をご存じですか?

(意識的に涙を流すことによって、心のデトックスを図る活動のことをいう造語)

涙を流すことによって、自律神経が交感神経(緊張や興奮を促す)から副交感神経(脳がリラックスした状態)が有意な状態へと切り替わってストレスを緩和すると言われています。ストレスを回避する行動をとるのもいいですが、涙を流すことで積極的にストレスを緩和する「涙活」もいいものです。

みなさんは最近涙を流しましたか?

私は、一人娘が小学校を卒業したので「小学校最後の○○」という名目でたくさん涙しました。そしてここ最近ではWBC関係でしょっちゅうウルウルしています。

人は何かに感動したり共感したりすると共感脳が震えて涙を流しますが、私は共感脳が発達しているのか、たとえ数秒でも心の琴線に触れることがあれば一瞬で涙があふれてきます(もう特技に近い)。何かを見たり聞いたり考えたりする時、その背景にあることやいろんな人の思いが一斉に私の共感脳を震わせにかかり、もう毎日、なんやかんやで泣いていますので涙活しまくりの日々です。

(ちなみにこの「共感」も医療では大事な要素の一つですので、私は自分の共感力の高さを「強み」としていけるようにしたいと思っています)

そんな日々の涙活の甲斐あってか...結構ストレスの強そうな医療現場で仕事をしている私ですが、職場のストレスチェックではいつも「低ストレス」判定!

これからも元気いっぱいフルパワーで患者さんの口腔内のトラブルと向き合っています!!

先日、十勝まで写真を撮りに行ってきました!

あいにく月が出ていましたがそれでも冬の大三角形はキレイに撮ることができました。

今年はどこかで新月に休みが取れるといいのですが。

犬との散歩は慌ただしい日常を忘れさせてくれる楽しいひと時。樹々の多い公園や河川敷では野鳥の声で癒されることも多い。

一昨年、散歩コースにあろうことか熊が出没し、人に危害を加え逃走、丘珠空港近くで駆除され全国ニュースにもなった。住宅街、地下鉄駅もあるのになんて恐ろしい。昨年はキツネとの遭遇がとても多かった。あっちでテクテクこっちでフラフラ、挙げ句の果てはどっかり座ってこちらをガン見。そう言えば雑木林でモズが子育て中だったけど・・・。ある時、コムクドリがギャーギャー大騒ぎしていたので、おやっと思い双眼鏡を覗くと草原にひな、そしてそばにカラス。コムクドリはカラス目がけて何度も急降下攻撃を試みるが、カラスはひなを「ぱくっ」と咥えてぴょんぴょん逃げつつゴックン!自然の摂理とは言え、こんな身近でシビアな野生を目撃するなんてちょっとショックでびっくりだ。極め付けは河川敷でのシカ。ざばっざばっと草叢を進む大型動物の気配を肌で感じた時は恐怖を覚え、犬を抱えて慌てて距離を取る。出てきたのはなんとバンビちゃん。ほっとして証拠写真をパチリ。バンビちゃんでも迫力があって近寄りがたい。

ショーケースでころころしている子犬や子猫とは違う生き物達もすぐそこにいる。改めて実感している。

3月5日に開催された東京マラソンは男女ともに日本記録を狙える高速ペースで進行し、男子は日本勢では山下一貴選手(三菱重工)、井上大仁選手(三菱重工)、大迫傑選手(Nike)、其田健也選手(JR東日本)が日本人トップ争いを繰り広げ、最後は山下一貴選手が日本人トップでゴールしたが、やはりアフリカ勢は強かった。

私も20年ほど前に結婚してから体重が増加し、血圧が高くなったためダイエット目的で走り始めた。やはりダイエットだけの目標ではなかなか続かないため、大会に出るようなった。

最初は完走することを目標(完走すると完走T-シャツやタオルが貰える)にし、タイムはあまり重視していなかったため、時計を忘れて大会に参加することも度々あった。

マラソンを始めて数年経った頃に身近にマラソンをする同僚が増え、同僚とマラソンについての話をするようになってからタイムも気にするようになった。タイムを良くすることを目標に、あるマラソンチームに所属した。しかし、自分の年齢を考えずに入ったそのチームはレベルが高く、それに付いていこうとして怪我が増え始め、休養と自主練習を繰り返してるうちに、幽霊部員になってしまった。

もう還暦も過ぎたが、今年こそは自己ベストを目指して頑張ろうと思っている。

人という字はたった二画の文字なのにお互いがお互いを支え合って、バランスを取っている何と絶妙な字なのでしょう?

この3年間は、我々医療業界だけでなく全世界の様々な人々がCOIVD19に影響されました。自分も然りですが。三密を避けることを徹底した時代が終わりを迎えようとしています。

こんなに長く続くとは思っていなかったCOVIDパンデミック当初を考えると、マスク生活がすっかり当たり前になった今日この頃、携帯(スマホ)を忘れると落ち着かないのと同じくらい、外出時にマスクがないことは、今の"日本"で落ち着かないと感じてしまいます。2022年夏頃に海外の学会発表でヨーロッパに行った際は、ほぼ100%マスクなしで暮らしていることに衝撃を受けたものです。マスクをしていると何と目立つことか!

しかし、COVID19は悪いことばかりではなくZoomなどでのwebを使ったミーティングや学会、セミナーが毎日のように開催され、日用品以外ほとんどネットで手に入れることができてしまい、在宅ワーク(我々の業界ではこれは流石にあり得ませんが)も普及した働き方改革が加速、などパンデミック以前には思ってもいなかった世の中になったものだと

さて、あとわずかでCOVID19の扱い(2類から5類)が変わり、日常の様々なことが大きく変わっていく1年(新年度)になることでしょう。

以前のように欲しいものを買いに出掛けて、人気商品なら列を作る必要もなく、レジでのやり取りも必要なく簡単に手に入れることができる時代、一方的に意見や考え、連絡事項を伝えるコミュニケーションツールが当たり前となり、会社のオフィスすらなくなってきた時代です。人と人とが顔を突き合わせて議論をしたり、食事をしに他人と出かけたり、すっかりなくなってしまいました。私は昭和生まれの古い人間ですが、もっと"密"な他人とのコミュニケーションが恋しいと思う今日この頃です。

人との関わりが"疎"になってきた今こそ、他人との"密"な繋がりが必要なのではないでしょうか?

ジェネリック医薬品とは後発医薬品であり、

先発医薬品の(新薬)の特許が切れた後に製造・販売される、「先発医薬品と同じ有効成分を同量含んでおり、(先発医薬品と)同等の効き目がある」と認められた医薬品である。

小泉内閣2015年骨太の方針でジェネリック医薬品を推進した。郵政民政化に目がくらんだ、小泉総理大臣がジェネリック医薬品の効果を先発品と比較もなしに、医療費を下げる目的でジェネリック医薬品の販売を促進したのである。

病院としてはジェネリック医薬品を使用するとジェネリック医薬品加算がされるから、病院が儲かるため喜んでつかう傾向になった。

ただ、先発品メーカーに聞くと、特に徐放化された薬品(1日1回の薬)は徐放化するメカニズムは教えていないようである。ジェネリック医薬品が薬の構造式をみて作っているそうである。

胃酸を抑えるプロトンポンプ阻害剤(以下PPIと略します)がいい例である。

以前、オメプラール(PPI)が後発品に変わったとき、知り合いの循環器科の先生が

「うちの病院がオメプラールを後発品に変えたら、患者さんが効かないというのです。効き目が落ちたというのです。どうですか?」というのである。当時、私の勤務している病院は先発品しか使っていなかったので、

「そうですか?」

としか言えませんでした。

逆流性食道炎の胸やけに使用する薬(PPI)が後発品にすると胸やけが強くなるのというのである。あべこべである。

以前、津別病院に勤務していた時のことである。

食道がんで札幌のK病院外科に紹介し手術して、津別病院に帰ってきました。手術が成功して、術後の胸やけがありPPI(ランソプラゾールOD)を服用していました。「ランソプラゾールODが津別病院にないから先発品(タケプロンOD)に変えました。

その後、「先生!この薬は効くわ!胸やけがなくなった。」

と喜んでいました。

「え?同じ薬のはずなのに?」

と以前、オメプラールを後発品に変えて効き目がおちた話を思い出しました。

徐放化している薬剤が徐放化されなくて、胸やけを抑える薬が胸やけの症状が出ているようである。

すなわち、後発医薬品は先発品を模倣した合法化した模倣品と言える。特に一日一回の薬は徐放化されないので効果が短くなる?恐れがあるので注意?

ただ、先発医薬品メーカーが製造しているジェネリック医薬品AG(authorized ジェネリック)は先発医薬品と同剤なので全く心配はいりません。

1月21日、札幌市内各所の公園で一斉にスノーキャンドルイベントが開催されました。このイベントは、冬の公園の活用、地域のつながりをつくる、札幌の冬の災害について考える、という目的で、2003年から札幌市内の公園で開催されているもので、スノーキャンドルを作り、点灯するというものです。

創成川公園でも3年ぶりにスノーキャンドルイベント「まちの灯り」が催されるというので行ってきました。コロナ禍のため2020年1月を最後に中止となっていたそうです。

イベント前日の夜から「今シーズン最強寒波」が札幌に到来しており、当日の午前中までは吹雪でしたが、午後からは晴れて、寒さは厳しかったもののよいイベント日和となったようでした。

キャンドル点灯は16時半ということでしたが、前日からの吹雪もあり、本当に開催されるのかな?と思って、ちょっと早い時間に行ってみました。

ボランティアの方々がたくさんのスノーキャンドルを並べています。

後ろは二条市場

やっぱりもうちょっと暗くならないとな、と思って、一旦買い物に、、、

日が落ちてから公園に戻りました。

風があって、消えてしまっているキャンドルも。

SAPPORO 2023 という文字になっているのですが、あんまりうまく撮れてません。

やはりテレビ塔バックが映えます。

ちなみにこの日の札幌の最高気温はマイナス2.8℃。寒いなか、スノーキャンドルを手作りして、イベントを開催してくださったボランティアの方々、本当にお疲れ様でした。とってもきれいなスノーキャンドルでした。

私は高所恐怖症です。

気が付いたのはいつ頃でしょうか。学生時代はそうでもなかったと思います。

20年以上前のことです。ダイビングをしていた私は、ある深い海底から立ち上がった崖の近くにいました。足元には暗闇が迫っており、海底はどこまでも深く、戻ってこられなくなるような嫌な感覚に襲われました。海中は地上とは別世界です。あの独特の全身に感じる心地よさ、時にはウミヘビやサメに遭遇することはあっても、夜間はティンカーベルになれる神秘の世界が好きでした。でもそれは違うと気が付いた瞬間でした。自分の足元より下に底があるのは不安でしかなくなったのです。

10年以上前のことです。子供用のバルーンジャンボジャンプ台に登った時のことです。小学校低学年だった子供たちが楽しそうに2mくらいの高さから下のジャンボクッションに飛び降りるのを見届けた私は、係のお兄さんの励ましを辞退し、一人で元来た階段から降りていきました。

なぜこうなったのでしょう。VRを利用して色々な体験ができるようになった現在なら、経験を重ねていくうちに私の恐怖症も克服できるのでしょうか。

超常現象や都市伝説といった類の話に興味があり、いろいろ自分で調べたりもしています。今回、医学に関する不思議な話を一つ紹介したいと思います。

1403年にイングランドでシュールズベリーの戦いと呼ばれる内戦がありました。その戦いにイングランドの皇太子で後のヘンリー5世であるヘンリー王子も参戦していましたが、戦いの中敵の放った矢が左目の下に突き刺さり上顎洞から下顎骨まで15cm以上にもなる深い傷を負ってしまいます。当時の技術では誰も取り出すことはできないと思われていましたが、そこで選ばれたのがジョン・ブラッドモアという外科医でした。彼は金細工職人でもあり(この頃は医者でも他の職業を持っていたようです)、当時としては考えられない新しい手術器具を自ら作り出し見事に矢を取り除くことに成功しました。

その後、傷口をワインで洗浄し、そこに蜂蜜とテレビン油を浸した詰め物を傷口に詰め込み、20日後には傷は完全に閉じたそうです。

これにはとても不思議なことがあります。なぜ。ブラッドモアはワイン(アルコール)、蜂蜜、テレビン油を使ったのでしょうか。これらは全て抗菌作用のあるものですが、人類が細菌の存在を知ったのは1676年のことであり、それ以前には感染症の原因がなんであるか知られていませんでした(蜂蜜に関しては古代エジプトで包帯代わりに使われており知っていた可能性はありますが)。さらに、無菌手術の概念に関しては、1867年に発表された論文が初であり、15世紀初頭に傷口を消毒して感染症を防ぐという概念や何を用いるべきかをどのように知り得たのか全くもって謎です。

なかには、彼はタイムトラベラーではなかったのかと言う人もいます。

実は、この時彼はコイン偽造の罪で服役中だったそうです。もしかしたら、未来の硬貨を持っていてそれが偽造したものとみられたのかもしれません。そもそも、服役中の者に皇太子の治療を任せる事が不思議です。彼が特別な能力を持っていると考えた人が当時いたのかもしれませんね。

2022年より救急科部長として就任しました。平山傑ですよろしくお願いします。

リレーエッセーを依頼されましたが、エッセーってなんだよ、とりあえず困ったな。

まあ、得意分野で勝負しよう!ということで、お勧めの漫画を紹介しようと思います。

今更、医者が「ブラックジャック」をお勧めするのかよっ

と思われるかもしれませんが、

医療が進んだ現代でも色褪せない、絶対的な医療漫画の原点。まずは最初に紹介したいと思います。

ブラックジャックは無免許医であるものの天才外科医、その技と人間としてのポリシーに心動かされる作品ですが、今回紹介したいのはそのライバルともいわれるドクターキリコです。

「死神の化身」という異名をとりながら、法律に触れないように安楽死を請け負う医者として登場します。

殺人狂の様な印象を持っている方もいるかもしれませんが、その実「生きようとする意思がなく、医術的にも手の施しようのない患者の救済措置としての安楽死」を信条としており、無暗矢鱈と希望する安楽死を施しているわけではありません。

救える命は救いたいし、それでも救えない命にそれなりの終着点を見つけてあげる。彼の信条は今の高齢者終末期医療の考え方の参考になるのではないかと思います。

目の前の病気だけを治療することに主眼を置くのではなく、その患者さんの将来を見据えた治療方針を提示する。

もしくは安楽死とまではいきませんが手の施しようもない将来が予測できた場合は治療を行わないことも提示することが、今の医療には必要と考えられないかと思います。

スピンオフ作品「Drキリコ 白い死神」(脚本:藤澤勇希、作画SANORIN)の作中で

「医者が救えるのはせいぜい命なんだよ、患者の人生までは救えない」

というセリフがあります。その通り我々医者は生命を維持することができるかもしないが、そのあとに続くであろう人生までは保証できません。

全力救命した結果、介護度が上がり施設や家に戻れず、意思疎通も取れず何のために生命活動をしているのか、という状態になることもしばしばです。

認知症、寝たきり、全介助、治療困難な担癌患者、家族不在で本人も意思決定能力がない等、色々な高齢者、終末期医療があります。

我々も家族・本人が納得できる終着点も見据えた医療の選択と我々も提示していく必要がありますが、皆さんもどういう終末を迎えることを望むか、考えておく必要があります。

なんでも助けるブラックジャックは憧れる医師像ではありますが、私はドクターキリコの様な考え方も必要と思うことがしばしばです(安楽死は絶対にダメですが)。これを機に一度読み返してみてはいかがでしょうか。

倫理あるいは医療の倫理はいまだに分かりづらいものがある。その理由は人文分野と言えども構造化をして理論的な体系化がなされずに現象レベルでの議論に終始しているからであろう。理論化とは、"現象レベル"の事象を"構造化(抽象化)"して頂点に"本質"を導き出す事である。倫理の科学的な構造化の前提として、我々は倫理の世界の中にいることを自覚しなければならない。倫理のイメージとしては、①社会の中で人と人との関係性を良い方向に導くこと、②人が他の人に"何かをしてあげたい"、他の人は"何かをしてほしい"との関係性の中で良い結果をもたらすこと、そして、③まず命を大切にすること、等が挙げられる。

このような概念をもとに、倫理の本質をアプリオリに"社会生活に於いて命を大切にする行動"と定めて構造化を試みる。まず、この"倫理の本質"の構造を解説してみる。

"社会"ということについては、二人以上の人の間の関係性を取り上げるもので、"何かをしてほしい人"と何かをしてあげたい人"といった関係性などが考えられる。この社会の背景にある倫理の位置づけは、"やってはいけないこと"としての法律、"やることを勧める道徳や慣習"、人を導くものとしての"宗教"、等が含まれる。このように倫理の世界に我々の関係性をはめ込んだものが"社会"であろう。

次に、"命"ということについて考えてみる。古来我々は他の生物の生態を観察して、あるいは観察記録や報告を紐解いて命の実感を得ている。しかしファーブル昆虫記の中の昆虫の死は少しも恐怖や不安や恐れを感じさせないが、それは、個々の昆虫の死は必ず卵を産んで次世代への同じ形の昆虫の再生につながるからである。しかしこれらの生き物にも悲惨な死を見ることがある。それは種の絶滅で、このような形での命の消滅については心が動かされる。人の死はどのようなものであろうか。人は他の生物と同じように人からうまれて同じような姿かたちを受け継ぐ。しかし人は成長の過程で認識を膨らませるため、成長していくにつれて他と大きく異なった存在となる。その人の特性や人格はその人だけのものとして存在し続け、それが死を迎えた時にはこの世のたったひとつの存在が消滅してしまい、次世代にも引き継がれることもないという恐ろしく悲しいことになる、すなわち人は生まれながらに絶滅危惧種ということになる。このような観点から人の命はかけがえのないものと考えられるのであろう。人の命についてはもうひとつの見方がある。人は700万年前にチンパンジーと共通の祖先からわかれて進化して現在に至っている。鉤爪もなく牙も退化した人類が今日までに繁栄した大きな要因は集団生活とその社会化であると考えられている。死はこの本能に刻まれた社会生活からの隔絶を意味しており、孤独なそして過酷な状況に置かれることになる。そこに死が大きな不安や恐怖をもたらす要因があるということであろう。ここでも命はかけがえのないものとなる。

次に、"倫理の本質"の中の"行動"について述べてみる。行動とは周りの人から見たその人の動きで、"行為"よりは客観的な意味合いを強く感じます。行動には時間的経過を伴うのも特徴です。人は五感から大量の情報を受け入れて、大脳の中でほぼ短時間に1個の結論を出して筋肉に出力を出す。したがって同じ筋肉の動きでも根拠となる認識は人によって異なります。この点から言えば根拠が違っても行動が命を大切にしていればその行動は倫理的であるという結論になる。

さて、倫理の構造化の現象レベルに戻るが、構造化の無い現象レベルの内容の記述は100人の著者がいれば100の認識が記述されるので、これが膨大な著書の洪水の原因と考えられる。この現象レベルを今回の倫理の本質に照らしてみる。たとえば安楽死は、今回の"医療の倫理の本質"に照らすとまったく命を大切にしていないので根本的に倫理的ではないことになる。尊厳死はどうだろうか。尊厳死の中の脳死は人の個々を表す最も特徴的な認識といった部分がすでに消滅しており、生物学的な生命のみが残った状態といえる。生物学的な死は自然のことわりでこれに対する延命の意味は無いであろう。

今回は医療の倫理の理論化を考えたが、人文分野の学問体系の科学的理論化としては看護学の"科学的看護論"が有名である。この看護の理論化は薄井坦子によってなされた。科学的看護論は、看護の本質を"生命力の消耗を最小にするよう生活過程をととのえることにある"と定めて理論の構造化を行った。

サッカー日本代表は1993年のいわゆる'ドーハの悲劇'によりサッカーワールドカップ本戦出場を逃しました。その後1998年にプレーオフの末初出場を果たしましたが、グループリーグ3連敗で敗退となりました。

しかし以降2022年まで毎回本戦出場の常連国となりグループリーグも何度か突破しましたが、決勝トーナメントでベスト8に進むことはできませんでした。

今回こそはと意気込む日本でしたが、グループ分けのドローの結果に愕然としたのは私だけではなかったでしょう。コスタリカはともかくとして、ワールドカップ優勝経験国である強豪ドイツとスペインが同居していたのです。コスタリカには勝つとしてドイツとスペインをどうするのかという、私の妄想をよそに対ドイツ戦は始まったのでした。0-1で前半を折り返し、何とか一点でも返して引き分けに持ち込めないかと思っていたら、南野のクロス気味のシュートのこぼれ球を堂安が押し込み1点を返し、さらには板倉のロングフィードを浅野が見事なトラップで足元に落とし角度のないところからゴールキーパーの名手ノイヤーのそばをかすめてゴールネットの天井に突き刺さるシュートで2対1として勝利を得たのです。ドーハの悲劇がドーハの奇跡に変わった瞬間でした。

これに気を緩ませたのか最も何とかなると思われたコスタリカには1-0で負けてしまいました。

第三戦のスペイン戦ではスペインのボール支配率が著しくドイツ戦と同様に前半は0-1で折り返すことになりました。後半堂安がミドルシュートで一点を返すと三苫のショートクロスを田中が押し込み勝利したのです。この際三苫がクロスを打った瞬間にボールがラインを割っていたのではないかという疑問がありビデオ判定の結果わずかにラインにかかっていたとして認められ、1ミリの奇跡として話題になりました。

さて、いよいよベスト8をかけた37歳の闘将モドリッチ率いるクロアチア戦ですが1-1のまま延長戦にもつれ込み、最終的にはPK戦で敗れてしまい今回もベスト8進出はなりませんでした。こうして私の寝不足の日々も終了したのでした。

長さ・・? 時間・・? さて何のことでしょう?しゃべってばかりのアノ人に1メートルの至近距離で15分以上捕まる事・・・ではありません。すっかりお馴染み、濃厚接触の定義であります。私事ですが、今年はよく濃厚接触者となり、その都度出勤停止の憂き目にあいました。振り返ると、2月、8月、11月の計三回を数えます。いずれも仕事中の接触ではなく、同居家族の発症でした。2月は嫁が、8月は次女が、11月は次男が感染しました。幸い3人とも発熱咽頭痛がある程度で特別な治療は要さず、自宅療養で軽快しました。その3回とも家庭内伝播は起こらなかったようで、私と長女、長男はいまだ未感染です。外来業務に関してはその都度、休診告知をしてもらい、手術業務に関しては同僚にお願いしたり、手術を延期したりで対応しました。これらに関係した患者さんやスタッフ、同僚たちには多大な負担をかけ、また多大な協力を頂きましたことをこの場をお借りして感謝の意を表したいと思います。ありがとうございました。

さて出勤停止命令が下りると突然やることがなくなり途方にくれるのですが、2月はちょうどドカ雪で思う存分雪はねに精を出しました。また、11月の出勤停止時にはこれ幸いとガレージでタイヤ交換にいそしみました。案外有意義な出勤停止lifeでした。

それにしても仲間と繁華街を闊歩する日は本当にまたやって来るのだろうかといぶかしむ今日この頃であります。

ご存知のとおり、今年日本中を席巻した「きつねダンス」の原曲が「What does the fox say?(きつねは何て鳴くんだ?)」である。そこで問題、じゃあWhat does the rex say?(ティラノサウルス)レックスは何て鳴くんだ?

恐竜について化石からはほとんど情報が得られないものの一つに「鳴き声」があり、このような場合には現世の動物から類推せざるを得ない。映画などでよく見かけるのはティラノサウルスが空に向かってガオーと「ほえる」光景であるが、実はこれはほぼ有り得ないと考えられている。つまりこの「ほえる」という行動には、原理的に声帯と横隔膜が必要なのである。が、現世の動物でこれらを持っているのは実は哺乳類だけで、恐竜の直系の子孫であると考えられている鳥類は、このような発声装置を持っていない。それでは鳥類はどのようにして鳴いたりさえずったりしているのかと言うと、管楽器のように、のどにある「鳴管(めいかん)」と呼ばれる管に空気を通して声を発しているのである。

そこから類推すると恐竜にも鳴管があり、そこに空気を通して「鳴いて」いたのではないかと考えるのが自然である。そして鳴管も単純に体の大きさに比例していたはずと考えると、ティラノサウルスのような巨大恐竜の鳴管は相当太く、かなりの低音で「コーコー」あるいは「ゴーゴー」と「鳴いて」いたのではないかと推測されている。この点鳴管は残念ながら化石として残らないので、間接的ではあるが、鳴くからにはその声が仲間には聞こえていたはずだということに注目して、化石の頭骨に残っている「内耳」の構造からその機能を解析した研究がある。それによると、やはりティラノサウルスはかなりの低音も聞こえる能力を持っていたらしい。低音ほど遠くまで届くことを考えると、仲間同士の通信手段としても合理的である。

大昔ティラノサウルスは人間(もちろんその時代には存在しないが)には聞こえないような超低音で「コーコー」と鳴いており、それを感じることのできた他の恐竜たちは震えあがっていたのかもしれない。

♪What does the rex say?♪

'コーコー、コッ、コッ、コゥ、コーコー、コッ、コッ、コゥ'

♪What does the rex say?♪

'コーコー、コッ、コッ、コゥ、コーコー、コッ、コッ、コゥ'

札幌東徳洲会病院の外科医 河野 透先生が逝去された。11月初旬のことである。

河野先生は旭川医科大学の4期生で、私の一年先輩だが、学生時代からお互いを知っており、医師になってからはいままで40年近く同じ分野で仕事をさせていただいていた。私もつまらないことでは先生のお役に立ったこともあるかもしれないが、河野先生には本当にお世話になった。訃報を聞いて愕然とし、言いようのない喪失感が押し寄せ、ご自身の病気に勝てなかった先生が本当に残念な思いで悔しかった。

河野先生は、大学院時代は肝臓が専門で、肝臓の再生と神経の関係を研究され、大学院修了後も消化管神経生理学・病理学の分野で米国留学された。私や同僚が旭川医大第三内科で炎症性腸疾患診療班を立ち上げてまもなく河野先生が帰国され、旭川医大第二外科でもっぱら潰瘍性大腸炎やクローン病の患者さんを担当していただくようになった、その後30年以上にわたってこの分野での仕事を続けられてきた。旭川医大で仕事をしていた当時、内科的に治療困難となった患者さんの手術のため、玄関から出ていこうとした河野先生を引き止めたり、ゴルフ場から呼び戻したり、夜中に手術を頼んだりすることが本当によくあった。河野先生はそんなときにも文句も言わずに淡々と手術をやってくれた。中学生の女の子の手術をやってもらい、その後その子が結婚して子供が生まれ、河野先生に見せに来たこともあるなど、患者さんの思い出は数え切れない。

写真は2000年 旭川医大患者会で公演している先生

クローン病の手術では、現在東徳洲会病院の前本先生が30代のとき、再発すると普通の吻合部では内視鏡が通らずにこまるので、なんとかしてくれと河野先生にお願いしたことがあった。その結果河野先生が考えたのが、現在Kono-S式吻合法として知られている術式である。この方法がクローン病患者さんの再手術リスクを劇的に減らしたことは、私と河野先生が旭川医大で仕事をしているときにデータを出して明らかにした。その後河野先生は国内のみならず海外でもこの術式を実技して紹介し、世界中で行われるようになった。

よく外科医は目の前の患者しか救えないなどと揶揄されることもあるが、河野先生は私達の目の前の患者さんも救い、目の前にいない多くの患者さんのためにも仕事をされていたのである。

河野先生とは旭川医大に炎症性腸疾患センターをつくろうと目論んで、国会議員に陳情に行ったこともあった。研究のためにいろいろな人とあったりもした。思い返せば本当に助けていただいたことが多かった。

先生の手術は、若い人に受け継がれ、今後も多くの患者さんを救うことは間違いない。残された私は、大切な先輩・仲間・友人を失った自分に喝をいれながら、仕事を続けていこうとあらためて決心した。河野先生はまだまだやりたいことがいっぱいあったと思います。戯言だがいつかきっと先生とはまたあえるような気がしている。そのときはもっともっとうまくやりましょう。

徳洲会病院 リレーエッセイとしては適当な題材ではないかもしれませんが、書かずにはいられませんでした。ご容赦ください。

私は革製品が好きで、財布などの小物から、かばんなどの比較的大きなものまで、革を使った製品を好んで使っています。その「革」についてお話ししようと思います。

「かわ」といっても、「皮」と「革」では意味が違います。

「皮」は、動物(人間を含む)の皮膚そのもの、あるいは加工されていない、動物の体から剥がされたそのままの状態のものをいいます。皮を加工して、つまり鞣して、製品として利用できるようにしたものが「革」です。

鞣す(なめす)とは、皮から汚れや毛、脂肪などを取り除き、コラーゲン線維に鞣し剤を結合させて、腐敗しない、安定した素材である「革」に変化させることをいいます。鞣し方にもいろいろありますが、大きく分けて植物タンニン鞣しとクロム鞣しがあります。

植物タンニン鞣しは古くからある手法で、植物から抽出したタンニンを用います。手間がかかるため、これを行う業者(タンナー)は徐々に減っており、また値段もやや高価になってしまいます。しかし革の持つ風合いや、経年変化を好む人は少なからずいて、自分もその一人です。欠点としては水に弱いことや、定期的な手入れが必要なことでしょうか。

一方のクロム鞣しは、鞣し剤として塩基性硫酸クロムを用いたものです。時間と手間がかからず、発色の良い、比較的水に強い革ができます。手入れも植物タンニン鞣しほど必要ないので、多くの製品に使われていますが、革らしい経年変化などはあまり楽しめません。

どちらの鞣し方が良いとか悪いとかではなく、製品の用途や使う人の好みで決めれば良いと思いますが、個人的には植物タンニン鞣しの革が好きです。

世の中の大半の物は、新品の時が最も良い状態で、あとは時間とともに古ぼけて、魅力がなくなっていきます。でも中には、きちんと手入れをしてあげれば(あるいは放っておいても)、使っているうちに味が出て、どんどんとかっこ良くなっていく物があります。ジーンズとか、外壁や塀に使われるレンガとか。

植物タンニン鞣しの革もそのひとつ。使い込んで、手入れをしてあげると、革は徐々に艶やかになり、色の深みが増していきます。くったりとした柔らかさが出て、道具としても使いやすくなります。

そうやって「育っていく」革製品を使っていると、どんどんと愛着がわいていきます。

そして気づくと、革製品だらけの沼にはまっていくのです。

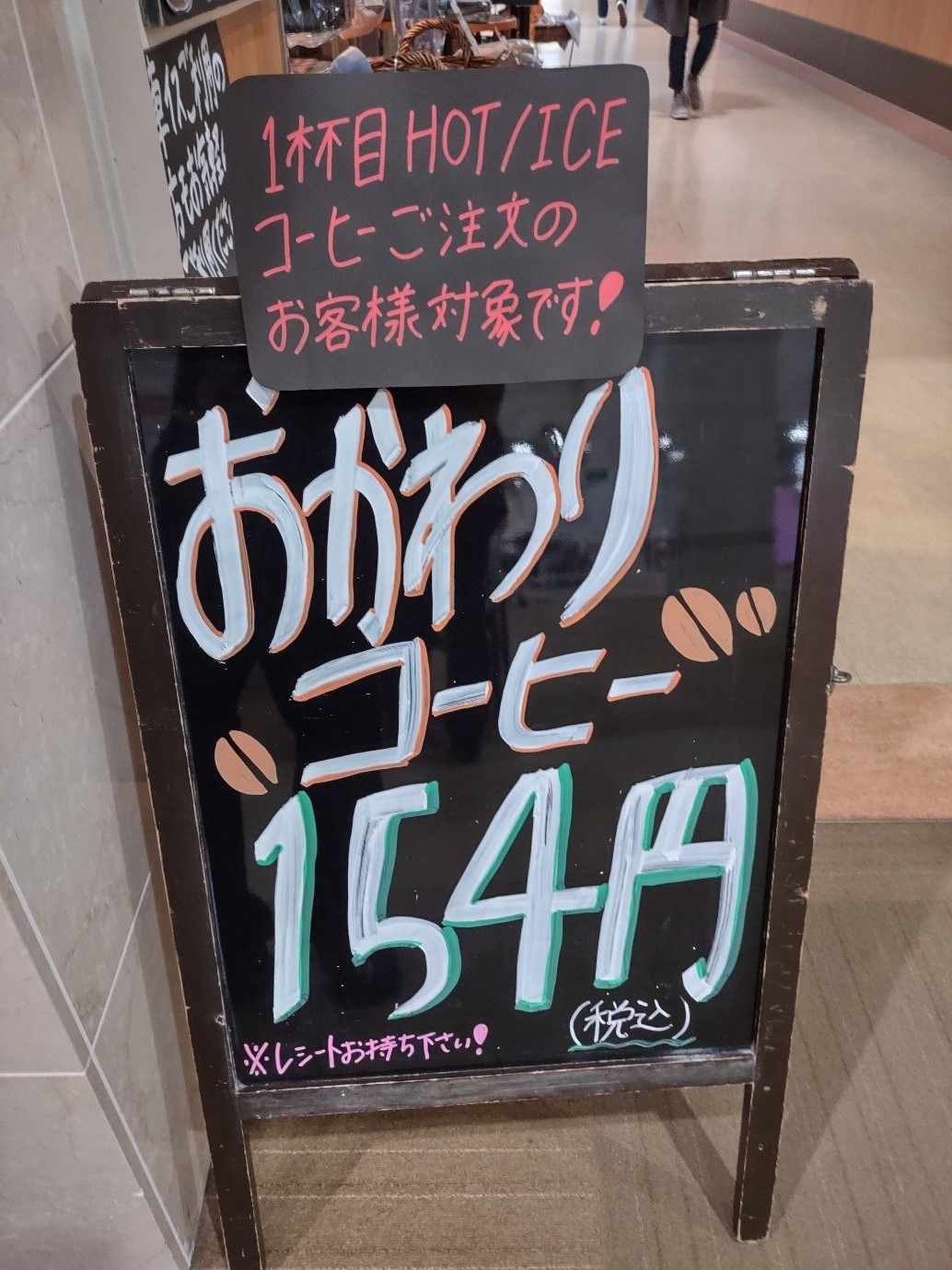

今回はいつも大変お世話になっている院内にあるタリーズコーヒーの宣伝をさせていただきたいと思います。

当院には2012年に現在の大谷地東地区に移転した際に院内にタリーズコーヒーができました。当時は大谷地東地区にはシアトル系コーヒーチェーン店がほかになく、コロナ禍以前は近隣の企業等からも来店される方も多く、院内施設であると同時に地域に根ざした店舗として賑わっておりました。

しかし、昨年からのコロナ禍では院内に入ることも困難になり、客足は非常に少なくなってきていましたが、最近は緊急事態宣言の解除もあり、徐々に来店いただける方も増えております。

今のメニューではおすすめは↓です。普通のさつまいもチップスと異なり、若干カカオ風味です。またクリスマスに向けて12月よりハリー・ポッター味のドリンクも発売になるそうです。

病院にお立ち寄りの際はお時間が許せば是非お立ち寄りください。

劇画家のさいとう たかお氏がことしの9月に享年84歳で逝去された。

1968年から始まった「ゴルゴ13」シリーズは2021年7月で単行本201巻目となり、「最も発行巻数が多い単一漫画シリーズ」としてギネス世界記録に認定された。

53年間の長きに亘って描かれ続けて来たゴルゴ13、デューク東郷は国籍不明のA級スナイパーとして世界を股にかけて活躍して来たが、サザエさんと同様に劇画の中では彼は年を取っていない(ように見える)。

デビュー当時の彼の年齢が20歳代後半位だとすると2021年には80歳近くになっているはずだ。

このシリーズを沢山読んでいるわけではない。

しかし、劇画の中では白髪が増えているわけでもなく老眼になって来ている様子も無い。運動対応能力に衰えは観られない。聴力も良さそうだ。

これから述べようとするのは、あくまでも私見であって原作者の名誉を傷つけるような意図は決して無い。

以下は、全く想定や想像の域を出ないいわゆる架空の話と捉えて欲しい。

仮にゴルゴ13、デューク東郷のような人物がこの地上に存在するとすれば、あれだけ緻密な思考と実行が可能な彼であれば年を取らない何らかの索を講じているに違いないと夢想する。

一体それらは何なんだろう?

ひとつには、かなり優秀なジムトレーナーが付いていて極めて適切なトレーニングを継続している可能性が高い。

持久力の維持のために走り込みまで行かずとも速歩くらいは毎日数kmは実践しているかも知れない。

筋トレなんかは十数種類位のメニューをこなしていそうだ。

サウナとかも使っているかも知れない。

食事も三大栄養素をバランス良く摂取しているのは勿論、天然ビタミンやミネラルの類いも適切に摂取しているに違いない。

睡眠時間も7〜8時間は取っているのではないだろうか?

アルコールは飲んでいそうだが、深酒はしていないと思う。

タバコはまだ吸っているのだろうが、機会飲酒ならぬ機会喫煙のレベルではないだろうか?

知力の維持の工夫はどうしているのだろう?

正直、判らない。NHKの教育テレビとで外国語の勉強を続けている?

いやいや、彼は既にマルチリンガルだからそんな事は必要ないだろう。

国際的に有名な大学の大学院教育をインターネットで受けている?

しかし、一体何の科目を?

動体視力の維持にバッティングセンターに定期的に通っているのかも知れない。

本人が聴いたら一笑に附されそうな内容ばかりだろう。

実際のところは彼が何をどう実践しているのかは全く判らない。

私の中では、謎のままである。

「人生百年時代」と言うフレーズが当然のように行き交っている。

確かに50年前と比較すると「老人」の感覚が随分と違ったものになって来てはいる。

「高齢者=老人」という等式が成り立たないヒトも増えて来ている。世界中で。

この半世紀の間に、特に先進国では人間を取り巻く環境が寿命の延長に繫がる様々な要件の中で大きな変化が観られているのは事実だろう。

「老化」という概念自体の見直しや再検証が為されて来るに違いないと考える。

ゴルゴ13は劇画という二次元の中の人物だが、三次元プラス時間経過という軸の中で常に変化している現代人にとって、仮に物理的、生物学的制約が種々在ったとしても寿命限界を延長して行くという傾向は今しばらくは続くに違いないと考える。

さて、自分はどのような高齢者で在ろうとしているのか、本格的な模索が始まった様な今日この頃である。

ロバート・B・パーカーが亡くなってもう10年を過ぎた。冬が近づくと毎年この時期に出版されるスペンサーシリーズを楽しみにしていたことを思い出す。

海外の冒険小説でシリーズ化されているものは、毎年同じ時期に出版されることが多いように思っていたが、調べてみると必ずしもそうではないようだ。

複数のシリーズ物を持っている作家も少なくないのでもっともなことだ。ジェフリー・ディーバーのリンカーン・ライムシリーズを楽しみにしている方は多いと思う。

この作品は次々と押し寄せる大どんでん返しも読みどころの一つだが、ライムの推理の進め方は、医療現場における臨床推論と重なるところがあり非常に興味深い。

今年出版されたマーク・グリーニーのグレイマンシリーズ最新作"暗殺者の献身"はシリーズ最高傑作の呼び声が高い。

このシリーズは来年には映画化される模様である。

映画といえばトム・クルーズ主演で映画化された、リー・チャイルドのジャック・リーチャーシリーズがあるが、作品中のジャック・リーチャーとトム・クルーズのギャップには苦笑したファンも多かった。

律儀に毎年出版されている作品だが、邦訳の順番はバラバラで10年経っても邦訳されていない作品もある。国内にはファンが少ないのだろうか?

今年出版された"宿敵"は2003年に書かれた作品で、あとの作品がすでに翻訳されており、時代としては戻ることになるが、リーチャーの若々しさがまた良い。これもまた名作である。

皆さん、ロイ・チャップマン・アンドリュース(1884-1960)という人物をご存知だろうか。彼は20世紀の初め頃中国~モンゴルにかけてのゴビ砂漠へ探検に出かけ、51種もの化石を発掘して論文に記載した。それまで人跡未踏だった砂漠の奥地まで、らくだでガソリンを運びつつ車で乗り入れた最初の'人類'である。有名な業績として、世界で初めて恐竜の「卵の化石」(後にオヴィラプトルという小型肉食恐竜の卵と判明)を発見し、恐竜が卵生であったことを証明したのも彼である。それら諸々の業績で後に「アメリカ自然史博物館」という世界的にも有名な博物館の館長まで上りつめた人物である。

その探検の途中、彼はヘビやオオカミなどの野生動物に襲われたり、山賊に追われたりして、危機一髪生きのびたことも幾度となく有ったという。そして特徴的なのはその'いでたち'で、伊達男の彼は常になんらかのハットをかぶっていたそうである(写真は銃をたずさえるアンドリュース:Gakken「恐竜の世界」より)。ここまで書けばもうお分かりと思われるが(そんなのタイトル見れば分かる!)、このロイ・チャップマン・アンドリュースこそ映画の主人公「インディ・ジョーンズ」のモデルであり、インディ・ジョーンズは、実は'化石ハンター'だったのだ。

ちなみにアンドリュースは'探検隊長(化石ハンター)'かつ自身も研究者であったが、かつては'職業的'化石ハンターから化石を金で買って、それをもとに研究して論文発表していた研究者もいたそうだ(それも一つの方法論で、特に問題は無かったらしい)。

今年はリレーエッセイの順番が10月に回って来ましたので、札幌で10月に咲く花、ダリアを見に行くことにしました。いつ行こうかと思っていたところ、朝の情報番組で、「本日のお花プレゼントのダリアは、花びらがハートに見えます」と言っているではありませんか!「なんですと!?ハートに見えるダリア!?」それは会いに行かないといけません。

ということで、10月のある晴れた日に、百合が原公園に出かけました。百合が原公園にはダリア園とポートランド庭園に、約120種類のダリアが植えられているとのことです。ダリア園を目指して歩きはじめましたが、途中で迷って先にポートランド庭園についてしまいました。

ポートランド庭園では色とりどりのダリアが咲き誇っておりました。コロナ禍にあっても常に花壇を手入れしてくださっていた職員の方々のお陰で、私たち市民がこのような美しいお花を見ることができるのだと思い、感謝の気持ちでお花を拝見しました。

ダリアはキク科ダリア属の花で、夏から秋に咲く花です。日本には江戸時代にオランダから長崎に持ち込まれ、長い間をかけて品種改良が行われた結果、多種多様の色・形のものが生まれたとのことです。

確かに、ネットで見ますと、本当に一種類の花か疑問に思うくらい花の形が様々です。花の形(咲き方)で、シングル咲き、フォーマルデコラ咲き、コラレット咲き、など、16種類ほどに分類されるようです。百合が原公園でも様々な形のダリアが見られました。

左:月の海(ピオニー咲き?スイレン咲き?)、右:オーロラ(ストレートカクタス咲き?)

(間違っていたらごめんなさい!)

花びらがハートに見えるというダリアは、ポンポン咲き、ボール咲き、フォーマルデコラ咲き、という、花全体が丸っこい形をした種類の中にありそうです。

左:グレンプレイス、中:サックルルビーリング、右:雪窓

よく見ると花びらの中に、ハートが隠れています。

そして、

サックルローズピンク!

その日見た中では、ハート率第一位でした。

花壇にたくさんの種類の花が色とりどりに咲いていると、全体像としてとても美しいものですが、一つ一つのお花にぐっと近づいてみると、それぞれの花がとても愛らしく、個性が光っておりました。

今度来るときには、ぜひリリートレインにも乗ってみたい、と思いながら、公園をあとにいたしました。

Episode1

接待を伴う店

コロナウイルスが流行り始めたころ、ススキノの接待を伴う店で流行っている。と聞いた。N副院長に

「どんな店ですか?」と聞くと

「OOボーイといって、女性が抱きついて男性の膝に上に乗るようよ。」

「それは濃厚感染しますね」

********************

ところが、一時コロナウイルスが消退して、ススキノの時短が終了したときに、いきつけの某スナックに訪問したときのことである。

「あれ?」

「テーブル席が隅っこにおかれている?何故?店の従業員が減ったの?」

「接待を伴う店って聞いたことがある?」

以前に聞いた話をすると、

「違うよ!。」

「通常、接待を伴う店とは、隣に座って、お酌をしたり、お酒を造ったりする店すべてを示すの。」

「え?」

「カウンターでお酒を造って、渡すのは接待を伴う店とはいわないの!」

「それでOKなの!」

「それを守れば協力金3万円がもらえるの。」

「たから、テーブル席をかたずけたの」

「へーーーーーーー?」

「何かいいかげんだなあ」。

Episode2へ続く

薪を背負って歩きながら本を読み勉強をする、勤勉の象徴とされ銅像になった二宮金次郎こと二宮尊徳さん。

最近では歩きスマホを助長するとかで学校から撤去されたり、歩きながらが危ないからと座学の像に変更したりするところもあるそうで。

じゃあ座ってる時は別に薪を背負わなくても良いよねとなってただの読書像になり、さらに本がタブレットに変更された像まであるとか。

いろいろなことが時代とともに思いもしない方向へ変わっていくものです。

私自身は以前から趣味のランニングの際には音楽を聞いています。ワイヤレスイヤホンへの進化によってスポーツタイプも増え、首や腕に絡まること無く、快適に聞きながら走れるようになりました。またポッドキャストの普及によって、音楽だけでなくニュースや趣味の情報サイトの選択肢が増えました。

さらに最近はVoicyなどの音声プラットフォームが始まって、大手企業やプロダクション所属の人でなくても、気軽に頻繁に発信される情報に触れることができるようになってきています。

以前は走ること自体が目標で、音楽やニュースが耳から一方的に流れてくる状態でありました。それなりにランに集中していると内容を頭の中で受け止めることは難しくて、通り抜けていくという感じです。しかしここ最近はランニングではなくてジョギングにする時間が増え、のんびりした状況には対話形式のポッドキャストや、ちょっと考えさせる音声プラットホームを聞きながらが大変マッチしているなあと思っています。もしかしたら、ちょっと考えながらなので走りものんびりになるのかもしれません。

地下鉄通勤の際にはノイズキャンセリング付きのイヤホンをして音楽やポッドキャストを聞いています。もちろんこちらのほうが集中して聞けるのですけれど、ちょっと集中しすぎてしまうというか、なにか軽く考え事をするには軽く走ったり、歩いたりしながらが程よいのかなとも感じています。公園とか、歩行者自転車専用道路とか、河川敷などが良いですね。

屋外での運動の際には、ノイキャンのイヤホンは大変危険かなと感じます。スポーツタイプではないので走る時はしていませんが、歩いている時でも周りの音が遮断されてかつ内容に集中しすぎてしまうと事故の元。最新のイヤホンはよくできていてノイズキャンセルをオフにしたり、補聴器のように周囲音を増強してくれるものまでありますので、オンにして集中するのは安全な場所でと。耳から入る音を妨げない構造のイヤホンも良さそうですね。

骨伝導式ワイヤレスイヤホンをつけた二宮金次郎像、けっこう良いのではと思うのですが

緊急事態宣言の延長が決定した。数週間の期間を再延長するのなら、最初から月単位の期間を設定すればいいのに、とは思うがそうはいかない事情もあるのだろう。

こういったコロナ対策が行われてからは、大好きなクラフトビールも飲みに行けなくなった。そのかわり、通販サイトで購入したビールが冷蔵庫を占拠する事態となっている。冷たい視線を感じながら家でビールを飲む日々である。

そんなビールを飲みながら、昔見たテレビドラマのことを思い出した。もう20年以上前のドラマだ。ある街にウイルス感染が広がり、感染した大人たちだけが命を落とし、子供たちだけが残される。感染拡大のため街は封鎖され、子供たちだけの街を築いていくと言った内容であり、まるで現在の状況に近い内容が描かれていた。そのドラマに付けられたキャッチフレーズは「全部なくなった。みんな気がついた。やっと気がついた。」だったと記憶している。

そうならないように、コロナが収束し、多くの努力が報われる日が来るのを願うばかりである。

「ザウアー」と「クラウト」はドイツ語でそれぞれ「酸っぱい」「キャベツ」という意味らしい。酢キャベツだとあまりに身も蓋もありませんが、「ザウアークラウト」となると、何かおしゃれっぽい雰囲気を醸し出していませんか?

このザウアークラウト、これが実に優れモノで、毎日ランチのお供にと職場に持参するようになってもう1年近くなります。

何が優れモノかというと、先ず安い。一時キャベツも1玉300円近く値上がりした時もありましたが、たいていは200円あればお釣りがきます。

また、簡単に作れるところがこれまた素晴らしいところです。適当にザクザクと切って重量の2%程度の食塩を加え、お好みでキャラウェイシード、胡椒、クローブ、ローレル等手元にあるスパイスを加えて揉み込み、100均のガラスジャーに詰め込めば終わり。あとは待つこと2-3週。

味のバリエーションも幅があってうれしい限りです。

漬物石は使わない代わりに、しんなりしたキャベツをガシガシ圧迫して瓶に詰め込んでいきます。キャベツの一番表の硬い1,2枚は折りたたんで、最後に中蓋のようにして空気に触れないように圧迫するとよろしいようです。切り出した芯の部分は、作りながら齧っておやつ替わりになりますし、硬い元の部分はおみそ汁の具にもなって、本当にフードロスゼロの優等生でもあります。

季節によって塩もみしても水分が不足するようであれば、2%の濃さの塩水を追加してヒタヒタにしてあげるのもいいかもしれません。

キャベツ1玉が1Kg 前後ですから、500mlのジャーが2つあれば事足りることになります。毎日途切れなく楽しむのであれば、2瓶を消費中に残りの2瓶を仕込み、ジャー4瓶を使ってローテーションを組めば切らす心配もありません。

それに、見るからに食物繊維が豊富そうで、さらに乳酸発酵しているわけだから健康にもよさげな印象を受けませんか?実際の効能の有無はわからないですが...

普通にご飯の上にのせれば、キャベツ丼としても単独で十分美味しいですよ。カレーにトッピングしても邪魔しないですし、カップ麺に追加すれば罪悪感も少しは減少するかもしれません。他にも、ソーセージのスープに入れたり、ポテサラに混ぜ込んだり、サンドイッチにパスタと何にでも合う万能食材のできあがりです。

いかがですか、興味が湧いてきませんか?一度試してみたいと思いませんか?今度スーパーでキャベツと目が合ったらその時が運命の出会いです。

素敵なキャベツとの出会いができますように。

注)発酵途中は時々ガス抜きを忘れないでください。忘れていて急に開封すると吹き出してしまいますよ。

夜、子供たちを寝かす時、電気を全部消した後、時々韓国の昔話を聞かせたりしました。最近は昔話を聞かさないと、子供たちが眠ろうとしません。

その時に聞かせたりする韓国の昔話を紹介したいと思います。普段、子供たちには韓国語で話を聞かせてあげていますが、今回それを日本語で翻訳してみました。

「三年峠」

昔々、ある村に、高い峠が一つありました。

人々は、その峠を三年峠と呼びました。

この峠で転んでころころ転がるとその人は3年しか生きられないという伝説のせいでした。

ある日、腰の曲がったおじいさんが, 三年峠を恐る恐る越えて行きました。

転ぶか、転ばないか、とても気をつけて。

一歩一歩踏み出しているおじいさんの前に、うさぎ一匹がぴょんぴょん跳んで来ていました。

驚いたおじいさんはうさぎにぶつからないように避けようとしたが、後ろにばったり倒れて、坂道をころころ転がってしまいました。

「ああ、ワシははもう死ぬんだ。」

おじいさんは、地面をたたきながらわあわあと泣きました。

しばらくそうしているうちに、いつの間にか日が沈んで、おじいさんは力なく家に帰って来ました。

そしておばあさんにこう言いました。

「おばあさん、ワシはもう三年しか生きられないんだ。」

「三年峠で転んでしまった。」

一日一日を生きることの意味がなくなったおじいさんは病んでいきました。。

このうわさを聞いた隣の家の子供がおじいさんを訪ねて来ました。

「あっ, おじいさん、何をそんなに心配するんですか。」

「私がおじいさんが長く住める方法を知っています。」

「さあ、早く起きて、3年峠に行きましょう。」というと、おじいさんは、

「いや、お前のような子供が? そしてそこにはまたなぜ行くの?

「おじいさん、そこに行ってまた転ばないと」

「何だって, また転ばせって? もっと早く死ねというのかよ。」

おじいさんがとても怒りました。

「おじいさん、一度転んだら三年生きるという事ですから、二度転んだら六年ですし、三度転んだら九年じゃないですか。」

おじいさんは子供の言葉に膝をポンと打ちながら言いました。

「ああ, そうだ。すぐに行こう」。

その後、おじいさんは三年峠の上で何度もごろごろ転んだのかも分かりません。

時間が経って3年が過ぎたある日のことです。

おじいさんは三年峠を越えている途中、石につまずいてまた転びました。

「ほほう、もう50回転んだから、これから150年も生きられるね。」

三年峠でごろごろ転がったおかげか、おじいさんは本当に長く暮らしたそうです。

私たちも「三年峠」の話みたいに現在の「コロナの峠」をいつかきっとのりこえるのでしょう。

我が家の子供達は身体的にもどんどん成長している。つい先日、下の子の身長を測ってみると4月からすでに3cm程伸びていた。身長は縮むことはあっても伸びることなどない(当たり前)の自分にとっては何とも羨ましい限り(クラスでも大きい方から数えて◯番目らしい、自分にはこの経験がないのでこれまた羨ましい。このまますくすくと成長してもらいたい。)。長男も自分と違って足が長い(背は真ん中くらいなのに、スラっと伸びた細い脚は一体誰に似たのであろう?)。このままモデル体型を維持してモテ男(自分には経験がない)となってくれと願わずにはいられない。

話は変わりますが、うちの子供達はピアノを習っております。これも私の無いものねだり第2弾ですが、音符を読めず(ドレミファソラシドは知っている程度)、音楽の授業についていけない劣等生であった自分の苦い経験が上の子は小学1年から下の子は年少からピアノを習わせたことにつながっている。文句を言いながらも地道に続けている。コロナ禍のご時世開催されるかは分からないが、最近はピアノの発表会に向けて選曲と練習が始まったようである。いつも当直や待機など私の用事でことごとく発表会に参加できていないので、今年は是非、子供のピアノの成長も見たいものである。人前で緊張しながら自分の現在の最大限のパフォーマンスを発揮することは人生においてとても貴重な機会だと思う。これも子供達に習い事をさせている理由の一つであり、今年もまた経験値を上げてくれることを願うばかりである。

最近web講演の視聴機会は多く、講師側としてお話しさせて頂くこともあるが、コロナ禍で非常に伸びた分野である。気軽に勉強する機会を手に出来、学会に行かなくても(行けなくても)多くの成長するチャンスは自分次第であちこちに散らばっている。自分を奮い立たせて勉強することで"背が伸びない"自分も成長できるかもしれない。大人も成長しないと子供達にあっという間に置いてかれてしまう。そんな危機感を感じる夏の終わりであった。

東京育ちの私が北海道に来てから思ったこと

短い春から秋、ただ自然が身近にあり、我が家から30分あれば、海、山、温泉、スキー場行けるのが嬉しい。本当は、北海道に来たら、スノーボードを始めるつもりだったのですが、、以前勤めた病院の麻酔科の先生がスキー場で、ボーダーと激突、頭蓋骨骨折で亡くなるという出来事があって、、諦めました。凄い気さくないい先生だったので、残念だったです。その事件はその後の私の人生にも影響を及ばしました。

タクシー運転手の運転が荒くて、何度か怖いことがある。反対車線からいきなりUターンして来たと思ったら、そのまま停車して、お客さんを拾う。夏場ならばまだしも、冬場はやめてほしいです。危うく追突しかけましたけどね。

また、交差点の手前でウィンカーを出すのが遅い人が多い。右折するのに、直前まで出さない人が多い。後ろについたら、ギリギリになって出されるとどうしようもないです。信号待ちで何故かウインカーを出さない。ちゃんと交通規則を守って、ウィンカーを出してほしいですね。

また、観光地では立地や温泉は最高なのに、サービスが残念なホテルが多い、従業員がおしゃべりしていて、、いるけど全然サービスが行き届かない、フロンドが混んでいるのに、平気で待たせて行列ができて密になっているなど、最近は鶴雅グループや星野グループの影響でやや改善されてきておりますけど、、その分高級ホテル化して値段は高くなっておりますけどね。また、知床なんかも昔の秘境の雰囲気がなくなってしまったのが残念です。昔はカムイワッカの滝のスッポンポンで、入った人間としては、、今はとても行く気にはなれないですね^ ^

また、以前は夏場はクーラーなしでも過ごせたみたいですが、温暖化の影響でしょうか、最近では、内地並みに熱帯夜を体感するようになって来ました。特に今年は大変でしたね。その分、北海道米は美味しくなり、我が家はゆめぴりかが大好きです❤️

後は、寒さのせいなのか、肥満の方が多い気がしますね。冬場に運動不足になるから、仕方ない面もありますけど、、かく言う、私もコロナ禍でマラソン大会が次々に中止になってから、モチベーションが上がってこなくて、3kg以上太ってしまい、、娘にデブ親父扱いされておりますけどね。

来年はコロナ禍が落ち着いて、普段通りの生活が戻ってマラソン大会も開催されたらいいなと思うこの頃です。そしたら瘦せれるかな(笑)。

最後にお気に入りの写真を数枚 コロナ禍の癒しになれば幸いです。

では、皆さん、もうしばらくは気を付けて、早く通常の日常生活に戻れる日を期待しております。

はじめまして、医師リレーエッセー初回の放射線科医師の窪田和加子です。

生まれは京都、育ちは横浜です。

母が京都出身のため、実家では餃子といえば「王将」(京都が発祥の地)。

新聞に月2回ある王将餃子1人前無料券を切り抜き、3人家族なので、1人前だけ生餃子を購入して家で焼いて食べる事が恒例でした。

結婚後旦那さんの家では手作り餃子が恒例で、最初は上手に包めず苦戦しました。(今もまだまだ上手く包めません)王将餃子も美味しいですが、手作り餃子だとシソを入れたり、チーズを入れたりアレンジができて、美味しいし楽しいです。我が家では、1ヶ月に1回程度餃子をしています。

7月上旬に餃子専門店の前を通り、無性に食べたくなり購入しました。餃子専門店の餃子はやはりとっても美味しかったです。我が家の手作り餃子のタネは負けていないが、問題は「皮」だ!と旦那さんと同じ意見となりました。そこで皮のレシピを調べ、皮から作る事にしました。レシピ(24枚程度)は強力粉100g、小麦粉100g、熱湯100ml、塩少々とシンプルです。市販の皮と手作りの皮と食べ比べをしました。皮を作るのは少々手間が掛かりますが、モチモチ感がありとっても美味しかったです。

手作り餃子のご家庭はよければ、是非お試しください。

本当は冷えたビールとともに美味しい餃子を食べたいところですが、妊娠・出産・授乳さらに妊娠のため、暫くおあずけです。あぁもう2年以上、飲んでないなぁ~

(手作り餃子の話をしましたが、お料理はとっても苦手です。)

今年の1月にギックリ腰になった。以前にも何度か腰を痛めたことがあったが今回は最も重傷だった。

夕方、入浴しようと下着を取り出した時にそれを落としてしまい、不用意に膝を曲げずに前屈みで拾おうとした瞬間のことだった。あまりの痛さに声を上げながら近くのソファーになんとかもたれかかったものの、そのまま動けなくなった。その後は這って移動するのがやっとでトイレがこれまた大変だった。幸いなことに痺れなどの症状はなく翌日も休みだったため、少し休んでいればなんとかなるだろうと思っていたが、今回は3日間寝こんでしまい仕事もできず周囲に迷惑をかけてしまった。

ギックリ腰を魔女の一撃とも言いますが、まさしくその通りで今回は容赦のない一撃を食らった。娘が偶然その決定的瞬間を見ていて、その時の私の顔はいわゆる「あ゛」状態で「これはダメだ」と思ったそうです。腰をいためた友人に「カップインしたボールを拾う時なども気を付けないとね」と言っていたのを思い出した。偉そうに言っていた本人がこうなるとは、まったく情けないことです。

暫くは安静、その後は少しずつストレッチを開始しながらコルセット生活が続いた。徐々に回復しコルセットをはずしたのが約1ヶ月後(いやもっとかな)だったように思います。はずれても暫くは不安でコルセットを持ち歩いていた。

筋力低下(老化)が原因でもあろうと筋トレなどを始めたがまもなく今まで通りの生活に戻ってしまった。このコロナ禍で確実に運動不足になっているはず。家飲みばかりせず身体を動かさないと。

先月の26日、月食がありました。月が食われるとある通り、月が地球の影に入り月が欠けたように見える現象です。今回の月食は、スーパームーン(月が地球に最も近づいて、大きく見える)と皆既月食が同時に起こるとてもレアなものでした。私は興味が無く今まで月食は見たことがありませんでしたが、天体好きな妻が「月が欠けてる!」と娘と騒いでいたので見てみたところ本当に欠けていて自然の不思議さに少し感動してしまいました。

スーパームーンとは願いが叶うのでしょうか?この歳になってあまり願い事をしないし、元々願掛けなどもしない性格でしたが、娘は来週からの定期考査(?)に向けて願い事をしたようですが・・・・・・。結果が出てから願い事が叶ったか、聞いてみようと思います。

私の家の前の通りには、街路樹としてナナカマドが植えられている。

ナナカマドは秋になると真っ赤な実を大量に実らせるが、数年前までは春になるとその実は地面に落下し、歩行者に踏まれて歩道を染めていた。しかし、最近年を越すとナナカマドの実が、ある日突然消失するようになった。どうやら小鳥が早朝にやって来て、食べてしまうようなのである。

ある年、冬の休日の午前中、家の窓から外を何気なく見ていたら、突然鳥の鳴き声と羽音が一面に鳴り響き、数千羽、数万羽もの小鳥の大群が舞い降りてナナカマドの木にとりつき、ナナカマドの実を食べつくして、数分の間に木を丸裸にして去って行く光景をみて唖然とした。まるでヒッチコックの映画『鳥』の場面の様だった。

すぐにネットで調べ、その鳥が『黄連雀』キレンジャクという雀の仲間の渡り鳥であることを知った。

ちなみにこの鳥が。旭川市の「市の鳥」でもあると知ったのもその時である。

それ以来我が家の周囲は渡りのコースに含まれたようで毎年1月になるとキレンジャクの群れが現れナナカマドの実を食べつくすようになった。

今回は為政者について考えてみたいと思います。

為政者とは、政治を行う上での責任者のことです。大臣や官僚にあたると思います。今回のコロナ感染の際も、政党は異なるが、10年前の東日本大地震の際も、この国はどうして有事にこれほど役に立たないのか、とても残念な気持ちになります。それは、大臣や官僚は国民のことなど、どうでも良く、自分たちの懐具合ばかり気にしているからではないのでしょうか。また、教育の問題もあると思います。正しい歴史教育の問題です。たとえば、1,350年以上前に、万葉集に収められている、第34代舒明(じょめい)天皇の歌があります。「大和には多くの山があるけれど、中でも特に良い香具山に登って国を見れば、陸地には民のかまどに煙が立って景気がいい。水のたっぷりある池にはカモメがいっぱいだ。いい国だな。このすばらしい大和国は」。これは、日本人独特の言霊信仰による祈りの歌なのですが、同時に、天皇は香具山から国見をし、民の景気を判断して、税の徴収を調整していたのです。今の政治家は、苦しい人間の首をしめ、税を徴収している。しかも徴収した税を正しい方向に使わない。まったく逆のことをしている。古代の政(まつりごと)はきちんと機能していたのに、現代においては、天皇陛下から任命された征夷大将軍である総理大臣に、政を決定する覚悟がなく、その下の大臣や官僚を使いこなせていない。なんと悲しい現実なのでしょう。将来、為政者になろうとする者は、それなりの大学へ進学するでしょう。この大学の初期に意味の無い教養課程というものがある。こんな課程はどうでもいいから、為政者になるものは、古典文学や正しい国史(特に外国史との比較において)などを、勉強し、どうすれば正しい方向へ導けるのか、その覚悟が決められるのか考えて欲しいと思います。

以前のこのリレーエッセイでも書いたのだが私はクラフトビールを好んでのんでいる。

IPA(にがいやつ)といわれる種類が好きなのだが、そのなかでもHazy IPAもしくはNewEngland IPAと呼ばれる濁ったものを特に好んでいる。

なかなかコロナが収まる気配がみえず、引き続き外出しにくい世の中なのでお気に入りのブルワリーから通販で仕入れて楽しんでいる。

その中で、最近は3Lとか5Lとか小さめの樽で郵送してくれる通販サイトがいくつか立ち上がったのだ。早速利用してみた。家で好みのクラフトビールをサーバーからグラスに注ぐのだがまさに至福の時だ。

とはいえ、早くお店で仲間とクラフトビールを楽しみたい。ワクチン接種が広まり早くコロナが収束することを願うばかりだ。

先日、所用で京都に行ってきた。昨年からのコロナ自粛で職場との行き来以外は、市内の限られた場所にしか出かけていなかったので、千歳空港に行くのも飛行機に乗るのもしばらくぶりで、久々の千歳空港は国際線ターミナルが以前より大きく(以前の倍ぐらい?)なっていて、ちょっとした浦島太郎状態。以前はなんとも思わなかった事が、特別な事のように思えてしまって、飛行機の離陸時にはいつもより緊張したりして、なんか新鮮な気分になった。今、思い起こすと、ちょうど一年前のこの時期に東京オリンピックの延期が決まり、1回目の緊急事態宣言が発動されて、日本中が静まりかえっていたように思う。当時は安倍総理だったし、アメリカはトランプ大統領で、なんか遠い昔の出来事のように感じる。一方で、2回目の緊急事態宣言が解除された今でも、リバウンド、変異株の影響でコロナは一向に収束する気配がなく、この先どうなることやら。この間、よかったことをしいて挙げれば、外出時のマスク、手洗い、検温の習慣がついたことぐらいか。そんなことを行きの飛行機の中で考えながら、到着した京都はというと、北海道よりも一足早く春が来ていて、小春日和のいい天気、気温も程よい感じで清々しい。桜はちょうど満開で、京都の歴史あるお寺や神社にマッチして、なんとも風情があっていい感じ。これぞ、「ザ・ニッポン」という景色に、「やっぱ、サクラはいいねぇ〜」とややテンション上げ気味にスマホカメラのシャッターを切っていると、興奮した鼻息のせいでメガネにくもりが・・・。マスクのせい!元はと言えばコロナのせい!!くっそ〜と思いつつも気を取り直して自分だけの「ザ・ニッポン」を無事に写真に収めて北海道に戻ってきました。(注;決してサクラを撮るためだけに京都に行った訳ではありません。)

一日も早くマスクなしで生活できるようになることを願ってやみません。

年度末である。

大事な仕事の一つに1年に行った手術症例を学会に報告するものがある。電子カルテを365日1日1日開けると、その時どきに手術などで縁のあった患者さんの名前が画面に出てくる。その中には終末期を迎えた患者さんもいる。

コロナ禍の中、当院では通常の手術は滞りなく行われた。しかし、病院は治療の場であるが看取りの場でもある。「面会制限」という4文字は病院で行う緩和ケアに大きな試練を与えた。

本来、「密」が売りの緩和ケアにとって家族との面会は重要な要素である。終末期を迎えた患者さんにとって、家族との最後の触れ合いは生きる希望でもある。医療者にとってはより良い旅立ちのために家族との連携は欠かせない。

ホスピスが「施設」である以上、面会制限はついて回る。となれば、究極の「密」は在宅ホスピスとなる。近隣では看取りまで対応してくれるクリニックが増えた。家族は在宅ワークで家にいる時間が増えた。「少し暇になった」という家族もいる。在宅療養の条件がコロナで整った形となった。

将来しんどくなるだろう患者さんに「しんどくなったら」とは言えない。「長尾の顔が見たくなったら戻っておいで」と言い、握手をして自宅へ送り出す。

「戻っておいで」とは言うものの、患者さんは戻ってこない。結局それが患者さんとの最期の会話になっている。

「家族に見守られる中、静かに自宅で亡くなられました」と訪問診療医からの手紙が届く。バカボンのパパではないが「これでいいのだ」と自分に言い聞かせる。

手術症例を入力していくだけなのに、握手をしたままの患者さんを想い、カルテを眺めている。

年度末までに仕事が終わらない。

"自分が死ぬことなど考えたこともなかった"と80才も過ぎた老婆は死の間際に目を大きく見開いてつぶやいた。

育ち盛りの6人の子供と夫と腰の曲がった義父といった大家族を抱えての日々を思い出しながら、当然ながらそのころには自分の死などについては少しも頭をよぎることは無かったと。

今ならばあばらやともいえる家もそのころには並の家と感じられていた。家の横に広がる畑には季節の野菜はもとよりトマトやウリやスイカが実り、秋口には数種類のリンゴや二十世紀ナシに似た北海早生などのナシや大栗、デラウエアなどのブドウが秋の冷気の中で味わえた。鶏の卵や羊のミルクも毎日のメニューであった。

子供たちはいずれもそこそこの優れもので、田舎では自慢の種であった。唯一お金はなかったが、6人の子供を大学にまで通わせた。さらにだれかが病気になった時に困らないようにと1人を医者に仕立てた。このような日々をやりくりする中ではもちろん死などを考える余裕もなかったと。

しかし夫が定年になって子供たちもそれぞれ独立して日々の生活に余裕ができたあとは、子供や孫との付き合いの中で月日を過ごして齢を重ねる中で自分の先行きを考える時間もあったとも思われるが、自分の死などには思いもおよばなかったと。

医者になった子供は医者になった時から自分の死にざまをあれこれと考えて時を重ね、今母親のいまわの際に近い齢になった。

母親が死に際に"自分が死ぬことなど考えたこともなかった"とつぶやくのを聞いた時にはとても驚いたが、自分の死ということを少しも考えずに生きてきたということの意味は本人にしか分からないこととして、この言葉をつぶやく姿を思い出すたびに今でも驚きを禁じ得ない。

ちなみに比べるべくもないことではあるがナイチンゲールについても自分の死について語ったところはまだ見たことがない。是非にも彼女の頭の中を訪ねてみたいものである。

僕の半生は自分の要領の悪さとの格闘だった気がする。物事の理解力が特に悪いわけではないと思うが、運動神経はかなり悪く、全体的にみると少し鈍臭い奴だった。親戚に"カカシ"と称された時は凹んだ。父は優秀で、運動神経もよく、子ども心に自分で勝手に比較して凹んだ。

小学校のクラスではよく発言する方だったので成績も決して悪くはなかったが、"地頭がいい"クラスメイトが2-3人いて、自分が思いつかないような回答など中々鋭い発言をしていくのを横目にみて歯噛みした。しまいには、質問の答えがまだ思いついてないのに(負けたくないので)勢いよく挙手して、結局答えられないという(かかなくてもよい)恥をかいたこともある。

中学校に入ってもやっぱり周りに"地頭がいい"人が必ずいた。いち早くテストの答えを解く人や話していると頭の回転が早い人が必ずと言っていいほどいるのである。中学校はあまり学校の授業を聞いてなかったから、高校受験のための勉強は全て塾頼りであった。塾にも行かず学校の授業を聞くだけでよい成績を取れる人たち(つまり"地頭のいい"人)がいると知って、すごく羨ましかった。

高校2年生になって初めて医学部進学を志した。近い親戚に医者は一人もおらず、医学部受験の難しさを誰もアドバイスしてくれなかった。文系の科目が得意だったので(というか数学が苦手だったので)、学校の先生は文系に進んだらどうかと勧めてきた(余計なお世話だ)。高校のテストでは3年間通じて、どうしても勝てない人が10人はいた。高校では自分もたくさん勉強したのだから、この10人は僕より"地頭がいい"のだろう。

2浪の末医学部に合格した。合格に時間がかかったのは、勉強のスタートの遅さというよりは要領の悪さだろう。合格した時に涙した、「これで学力に関して(頭の良さに関して)他人と比較しなくて済む」と。それは甘かった。医学部では現役で合格した"地頭のいい"人達が沢山いたのだ。えー...ちょっと話が違うし...。

しかし齢40近くになってみると"地頭"の差って何かそこまでこだわる必要があるのかとも思い始めた。世間で言われる"地頭の良さ"って、いわゆる記憶力や問題処理解決能力の速さ・正確性を主に指しているのではないかと思う。けど、人間の頭のよさって果たしてそれだけですかね?

例えば、たまにテレビでIQ 180の天才("地頭がすごくいい"人)が出て(ああなりたいと心底羨ましく思うんだけど)、じゃあそういう人が、仮に与えられた高難易度の試験を満点で回答するとしても、地球温暖化や少子高齢化などの答えの無い問題を満点で回答できるのだろうか?世界の貧困問題を今すぐ解決できるのか?おそらくできないでしょう。誰だってできません。

「十で神童十五で才子二十過ぎれば只の人」という言葉だってある。冷静に俯瞰するとかなり"酸っぱい葡萄"感が満載の文面になったが、言いたいのは、何か物事を為そうと考えた時、自分の"地頭"の無さを嘆き他人との頭の出来を比較するのではなく、地頭の差を乗り越える、物事をやり抜く強い意志や気概があるかどうかが大事ではないか、ということである。

ちょうど受験シーズンに依頼のあったエッセイだったので、徒然にこんなことを思った。自分もひと時、それなりに苛烈な受験時代を過ごしていたのだが、今となっては何となく懐かしい。現在頑張っている受験生諸君の多少の参考になれば幸いである。